Postsomoroi-being記事

チェックインは商店街の途中で

大阪のニッチエリア「布施」駅を出るとすぐに目に入るのが日焼けした看板、、どこか懐かしい気持ちになるタイルからなる商店街。

その商店街を歩いていくと精肉店のとなりに突然現れるD.7roomと書かれた謎の部屋。

そうこれが件のセカイホテル大阪布施の客室である。

受付もまるで商店街に溶け込むような場所にあった。

商店街まるごとホテル

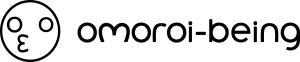

- 商店街に点在する空き家や空きビルを再生利用して客室に仕立てたホテル。街の銭湯を大浴場といい、飲食店や居酒屋をお食事処という。この調子なら自販機をドリンクバー、100円ショップをアメニティ、近くの公園をジムと呼べてしまえる。こんな調子で商店街一体を宿泊施設として運営しているのがセカイホテル大阪布施である。どのような背景でセカイホテル大阪布施が誕生したのか。SEKAI HOTEL株式会社 プロジェクトマネージャー 北川 茉莉さんに伺った。北川さんは日本で1番シャッターが閉まっていると言われた岐阜矢ケ瀬商店街がある街で育った。神戸の大学を卒業後、地方創生の仕事に興味を持ちSEKAI HOTEL株式会社へ入社。このプロジェクトに参加することになった。

目指したのは「差異」

セカイホテル大阪布施の運営会社はクジラ株式会社というリノベーション事業を行っている。

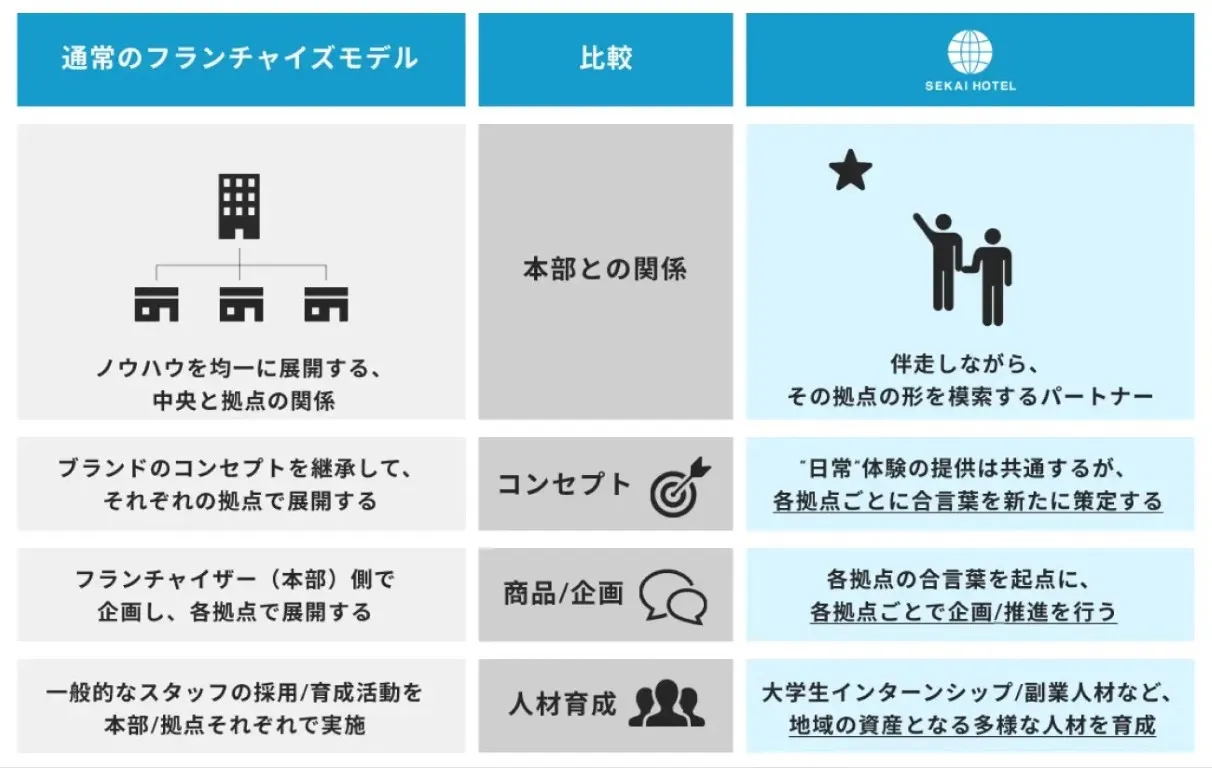

新規参入企業も多い不動産業界では、他社との差異が生まれにくい。一般的に企業は「経済性→独自性→社会性」の順で価値を追求するがその逆をSEKAIHOTELは行った。まず社会性を起点に独自性を打ち出し、その先に経済性があるという考え方である。そして見つけたのが「ホスピタリティよりフレンドシップ」という考え方。観光地ではない地方でも、そこにしかないつながり・日常を観光資源にすることができるのではないか。そうだ!日常が集まる商店街をまとめてホテルにして観光資源にしてしまおう!という想いの末、このセカイホテル大阪布施は誕生したのだ。

なぜ「布施」なのか

布施以外にもセカイホテル大阪布施の出店候補の土地はあった。出店に向けて、商店街全体を宿泊施設にするには店主たちの理解と協力が欠かせない。各地で社長自ら説明会を実施した。その中で布施での説明会は一味違った。一通りの説明を終えたあと1人の店主が手を挙げる。「やりたいことはわかったけど、ところで兄ちゃんはどんな子なんや?」これが、フレンドシップだ!人と人のつながりが深い布施の街に心を打たれ、「この街と一緒に盛り上げたい」と出店を決意。反対を押し切ってセカイホテル大阪布施は布施に誕生した。

「フグを潰す」魚屋さんとの雑談から生まれた企画

一般的なホテルでは本部が主体となって企画を考え、決定した企画を各ホテルが実行することで均一なサービス提供が叶っている。だがセカイホテル大阪布施のサービスの生まれ方は「雑談吸い上げ型」である。

商店街を練り歩き、街の人々との雑談からネタを吸い上げ現場スタッフが企画を考案。本部と議論の末、決まった企画は現場ですぐに実行してみるというかなりスピード感のある運営をしている。

北川さんは自身の実体験として、秋の旅行企画を魚屋さんに相談した。

北川さん:

なにか秋の旅行企画を考えたい。大阪は食道楽というし、食べ物関係で何かないですか?

魚屋さん:

「この時期ならフグをつぶして食えばいい!」

北川さん:

フグを潰すってなんですか・・・・?

魚屋にいた常連さん:

「大阪ではフグを食べることをつぶすっていうねん」

この雑談から「フグつぶし放題」とネーミングされたフグ食べ放題の企画を発案。本部と話しをすると、「昔は毒があるフグは禁止令がでていた。そんな中でも大阪人はこっそり隠れてフグを食べ続けたことから今でも大阪ではフグ料理が親しまれている」と大阪のフグ文化の深い部分を伺い知ることが出来た。

インバウンドに向け、名所に特産品、様々な観光資源が日本にはある。だが、実は日々過ごしている当たり前の日常も十分に観光資源になりうる。そんな当たり前を、おもろがる精神から価値は生みだせるのだ

追伸

取材の行き路に見つけた何が売り物かわかりやすすぎる喫茶店

帰りにもう一度通りがかると、八百屋も兼ねていた。また布施に行った際に探ってみたい。