Postsomoroi-being記事

万博が大いに盛り上がりを見せた今年、1970年の万博が舞台になった映画が公開されているのをご存知だろうか?

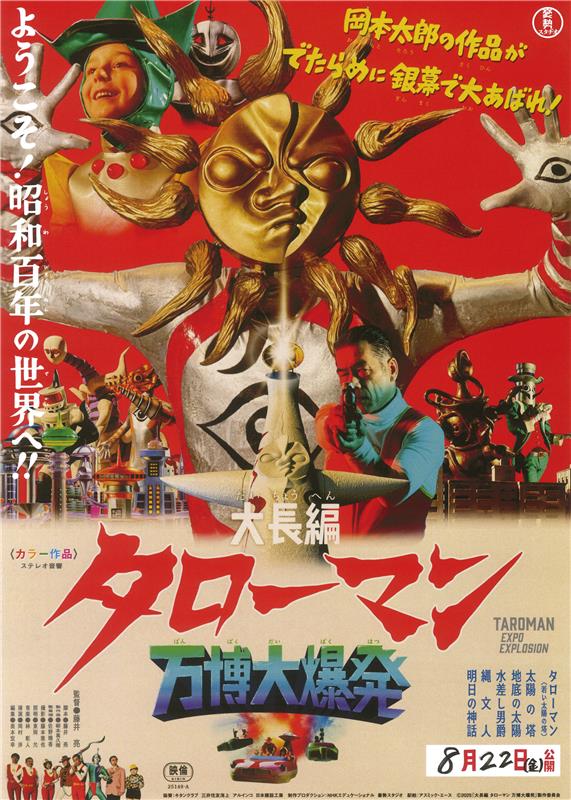

その名も、「大長編 タローマン 万博大爆発」。

1970年万博のテーマプロデューサーを務めた岡本太郎の、太陽の塔をはじめとする数々の作品をモチーフにした奇妙奇天烈、でたらめな映画だ。

今回はそんな大阪を舞台にしたでたらめな映画の監督を務められた藤井亮さんに、でたらめへの寛容さが失われつつあるこの世界で、でたらめに生きるためのコツを伺った。

––––「でたらめをやってごらん」とはタローマンの中にも出てくる岡本太郎の有名な言葉ですが、現代の社会はいい意味でも悪い意味でもでたらめさが失われているように思います。タローマンをはじめとして数々のでたらめな映像を手掛けられている藤井さんから見て、この秩序が厳しくなっていき、でたらめがやりづらい風潮はどう思われますか?

藤井:厳しくなってるって言いながらも面白さに対する規制って、実はそんなにかかってないんじゃないかなと思ってます。表面的にえげつないものとかハラスメント的なものはもちろんダメって言われてますけど、根っこの部分の「何をしたら面白いか」っていうところに対しての規制はそんなにないんじゃないかなと。むしろ、逆風の時の方がより面白いものが出やすい気がしていて。そういう意味では、実はそんなに悲観してないですね。

––––映画の中で2025年の世界を「秩序社会」として描かれていますが、実際日本が秩序社会へと向かう中、大阪だけはでたらめさが許されている空気を感じていて。大阪だけはある種でたらめさの聖域になっている理由ってどのあたりにあると思いますか?

藤井:大阪の人って東京の人とは優先順位が違うというか、東京の人って世間的なルールが一番上でその上で個人のルールがあるかなと思うんですけど、大阪の人って一番最初にマイルール、自分のルールが来て、その下に他のルールが来るみたいな認識があって。世間で正しいとされるルールより、自分が正しいと思うルール、そこに則って生きてるイメージがあるんですよね。 それが、よそからやってきた人には無茶苦茶やってやってるように見えるし、自由にやってるように見えると思うんですけど、同時に大阪の住みやすさにつながってるんじゃないかなと。逆にそのルールを守るべきだっていう、ちゃんとした人はそこにしんどさを感じると思うんですけど。

––––藤井さんももともとのご出身は愛知と伺ってますが、大阪へ来て実際に「なんだこれは?」とでたらめさを感じた場面はありますか?

藤井:僕が来た頃は…20年以上前だったと思うんですけど、天王寺の路上でおじさんたちがカラオケとかしてたんですよ、青空カラオケって言って(笑)。あのへんのよそでは絶対ない文化を見た時は相当「なんだこれは?」って思いましたね。すごいとこ来たなと(笑)。

今だと街自体はだいぶ綺麗になっちゃいましたけど、もともとのDNAが強いので、住んでる人はやっぱり大阪の人は大阪の人だなって感じですね。

- ––––岡本太郎も「対極主義」という対立する二つの要素をそのまま共存させることの大事さを説いており、タローマンの中でもでたらめさと秩序のどちらもあっていいんだという主張があったかと思います。

ただ、実際にそこを両立するのは難しいと思うのですが、藤井さんの作品は両立されているものが多い気がしており、秩序とでたらめさを両立するためのコツなどあれば教えていただけますか?

藤井:僕はもともと根が真面目というか、関西のおもしろクリエイターでよくいる吹っ切れてる人たちみたいにはなれないっていうのがあります。とりあえず、どうしていいか分かんないからまず基礎を固めないとって思うんです。

タローマンも岡本太郎のことめちゃくちゃ調べないと怖くてつくれないなって思ったりとか、基本的に何でも事前にめちゃめちゃ調べてからじゃないと動き出せないみたいなところがあって。なのでそういう性格的なところもあるんですけど、やっぱりベースがしっかりしてないとその上で好きに遊べないなとは思います。

なんとなく不安定なまま走り出すと、後から後悔することが何回もあったんで。最初はしっかり基礎を積み上げた上で、そこに自分のやりたいこと、面白いことをどんどんまぶしていくっていう、そういうつくり方が多いですね。

––––最後にオモロイビーイングの読者に、「でたらめに生きるためのヒント」を教えていただけたら嬉しいです。

藤井:すごいぶっちゃけたことを言うと、無理にみんなでたらめをやる必要ないんじゃないかなと思ってます。ちゃんとした秩序があるところでちゃんと生きれる人って、それはその方向で才能がある人なんで。無理して変なことやる必要はもちろんないと思いますし、それが自分にとって生きやすい生活だったらそれでよくて。逆に岡本太郎はそれができない人だったんですよね。「よし、でたらめをやってみよう」と思ってやるものでもないので。ちゃんとしてる人はでたらめを許容して、でたらめな人はちゃんとしてる人を許容する。大事なのはどっちかだけにならないことじゃないかなと思います。

一見すると奇妙奇天烈、荒唐無稽なものをつくっているように見える藤井監督。

しかし、お話を聞いてみると、そのしなやかな感性の裏側に、緻密さ、繊細さを同時にあわせ持った方だということが見えてきた。

「でたらめをやってごらん」岡本太郎はそう言った。

しかし、どうすればでたらめができるのかは誰も教えてくれない。結果的に、ただ無茶苦茶なことをやるだけになってしまう人も少なくない。

そんな中、藤井監督は、どうすれば面白いことを実現して、人に届けられるのかをしっかり突き詰めている、そんな方だった。

「自分の中のマイルールを大切にすること」

「面白いことをやるために、まずは基礎を積み上げること」

この2つこそが、この秩序とでたらめさが入り混じった関西の地で、明日からオモシロク生きていくためのヒントなのではないだろうか?

- 【藤井亮監督プロフィール】

ふじい・りょう

1979年生まれ。愛知県出身。映像作家・クリエイティブディレクター。武蔵野美術大学・視覚伝達デザイン科卒。

株式会社豪勢スタジオを設立し、考え抜かれた『くだらないアイデア』でつくられた遊び心あふれるコンテンツで数々の話題を生み出している。アニメーションなどの多くの工程を自ら行うことでイメージのブレのない強い表現を実現。

CM、MV、番組制作やテレビドラマの脚本・監督、企画展示など幅広いクリエイションを行っている。